年間歳時記

1月

大晦日の夜、除夜の鐘が鳴り出す頃、神社拝殿の前に長い行列が出来ます。概ね、23時30分頃からボチボチ並び始めます。早めに並ぶと、いいかも・・・。午前0時、一斉に鈴を鳴らし初詣が始まります。境内では、新年のお札・お守りを受ける方、福掻き等の縁起物を求める方や開運福くじで大当りを狙って運試しをする方など大勢の参拝者で終日賑います。

「開運福くじ」

当社の名物は「開運福くじ」です。1回500円ですが、ハズレなしです。運営の基本理念は「浅く・広く・均等に」です。「500円でこんなのか~」って言われないように、みんなで賞品選定をしています。大きな当たりはありませんが、かといって末等というものもありません。全体的にソコソコのものを準備しています。計算してみましたら、35分の1でお米5キロが当たります!元旦のみ行います。

▲元旦、午前0時。多くの参拝者が神殿に向かって列を作りました。

▲元旦の夜も境内は大変混雑します。

▲元旦は終日行列となります。

新年の御祈願

元旦の午前0時から神殿では、厄除け祈願や1年間の家族の安泰を願う家内安全祈願、商売繁盛など様々な祈願を奉仕しています。1月4日~6日は会社の仕事始めの安全祈願・商売繁昌祈願等、団体参拝を行いますので個人様の祈願は受付できません。ご希望の方はお電話にて確認してください。企業参拝は予約制です。

どんど焼き神事

1月中旬には「どんど焼き神事」が神社下の到津八幡公園にて夕刻から行われます。概ね、成人式の前日の日曜日に行われます。子供会のメンバーが神社に参拝し、御神火をいただいてから、列を正して公園の祭場に入場します。高く山積みされた昨年のお札やお守りの前に整列し一斉に点火します。夜の公園に燃え盛る炎は大変美しいものです。

▲十数メートルの火柱が上がります!

神殿から頂いた「神火」で点火!毎年500~600人が集います。

火の側では地域の皆様が餅の販売やお神酒・ぜんざいの接待をしています。平成27年から、餅つきを始めました。搗き立てのお餅が食べられます!!!

▲この「どんど焼き」は到津校区の子供会が主催しています。準備から、片付けまで関係役員の皆様方のご尽力により開催されています。

そこで、参加される皆様方へのお願いです。

「注連飾りのみかん」「餅」「金属などの不燃物」「仏具」などの持ち込みはご遠慮ください。また、ビニール類・プラスチック類はダイオキシン発生のもとになり、燃やせませんので、環境保護のためこれも持ち込まないで下さい。書籍やカレンダーの類は燃え残りますので持ち込み禁止です。(そもそも、御守りではありませんので・・・・)多くの方がスーパーのビニール袋や(好ましくないことですが)ゴミ袋に入れて来られますが、紙袋で持参頂きますようお願いします。

お餅の入った容器(鏡餅の形をした容器)は各御家庭で処分して下さい。

また、金色の紙で出来た三方(餅をのせる台)も家庭で処分頂いて結構です。不燃物や生ものは後片付けの時に燃えきれずに、処理が大変です。

現場で作業されるボランティアの皆様方に御協力ください。夜遅くまで火の番をされ、翌日きれいに片付けて戴きました。寒い中、お疲れ様でした。

一年間お守りいただいたお守り、お札に感謝の気持ちを込めてお祓いの神事を行います。会場では、お神酒の接待やお餅の販売など行われ大変賑います。この火で焼いた餅を食べるとその一年間を健康に過ごせるといわれています。

2月

2月といえば「節分」です。

本来は、季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していましたが今日では立春の前日のみを節分と称するようになっているようです。これは、立春正月、即ち一陽来復して春になるという考えから来ているようです。翌日から年の初めであるということ、気候が冬から春になるという事で、この日は一年最後の日と考えられ、邪気を祓い、幸せを願う様々な行事が行われれてきました.「鬼は外・福は内」と煎った豆をまいて邪気を祓い、その後、自分の歳の数だけ拾って食べる風習が残っています。この頃になると、厄年にあたられる方々が厄除け祈願に来られます。厄除け祈願について

初午祭

2月最初の午の日に執り行われる、稲荷神社のお祭りが初午祭です。稲荷を祭る風習は全国的でありまして、京都の伏見稲荷大社をはじめ愛知県の豊川稲荷や各地の神社で初午祭が行われています。2月の初午を稲荷の縁日とする由来は、伏見稲荷大社の御祭神が稲荷山に降臨したのが和銅四年(711年)2月11日(あるいは9日)で、その日が初午であったことに因ると伝えられています。当神社でも、2月の初午の日に稲荷神社の初午祭が執り行われます。

5月

氏神様の春祭り

- 5月4日

- 10時~お茶席~2席で700円。椅子席もございます。ご参拝がてら、お気軽にお立ち寄りください。

18時~春祭り祭典 - 5月5日

-

- 18時~春祭り祭典

- 19時~毎年違う御神楽をお呼びしています。

4日・5日は春祭りが執り行われます。4日の境内では表千家・裏千家のお茶会が催されます。多くの方が訪れ、自然を楽しみながらお茶を戴かれています。神社の境内でお茶を戴きませんか?小学生のお子様も来られたりします。服装は平服で大丈夫です。お気軽にどうぞ!

▲裏千家のお席です。椅子も準備していますので正座ができなくても大丈夫ですよ。

▲こちらの写真は表千家。立礼(りゅうれい)のお席です。

足の悪い方、正座の苦手な方には椅子を準備していますので御心配なく・・。お一人様(2席)700円で奉仕しています。安いですよね。

春祭りの夜神楽

5月5日の夜には神楽を行っています。

「神楽」とは文字通り、神さまが楽しむ・・。今宵は神様と氏子の皆様が共に楽しむ日です。神道では神人和楽と言います。

神楽終了後には、神楽くじを行います。御神楽の途中で「神楽くじ付き菓子まき」をします。なんと、当選確率3分の1!! しかも参加無料。

250名~300名皆様が拝観されました。毎年拝観者が増えているようです。ありがたいことです!

▲お神楽では、子どもさん達も参加。鬼に抱かれると「無病息災」抱っこされた子どもさんは、あまりの怖さに泣きじゃくってます。「ごめんね!」エンターテイメントで皆で楽しんだひと時でした。

▲最後は恒例の「神楽くじ」賞品を求めて受付けに殺到。

▲お祭りの夜の境内。~とっても好きです~

▲境内の提灯の設営。お祭りの準備をしていただく当社の「縁の下の力持ち」です。ご協力に感謝!

▲舞台の組み立て・解体は神社総代の皆さんで行っていただいてます。

敷地祓(しきちばらい)

春祭りが終わると、この地域に古くから伝わる「敷地祓」という神事が行われます。氏子の皆様方の家々、企業、店舗等を小さな宮型と共に巡り、お祓いをし、祝詞を奏上して太鼓と笛を奏でつつ、家内安全、商売繁昌のご祈願を奉仕します。西小倉、清水、日明、到津・井堀・泉台地区の氏子地域を巡ります。当社の敷地祓いは凡そ、300年の歴史がございます。氏子の皆様方のご協力を頂きながら今日まで受継がれてきています。ご希望の方は、町内の世話役の方、または神社にお尋ね下さい。

申し込み等の詳細は各町内にタイムスケジュールをお渡ししますので、お世話役の方にお尋ね下さい。神社にお電話されても結構です。町内の巡行は全て歩いて参りますので、当日の天候や件数の増減により多少の時間のズレが出てきますのでご了承願います。お祓いしたお米は、ご飯を炊くときに一緒に混ぜて、ご家族でお召し上がり下さい。

- 初穂料

-

- 個人様:2千円くらいです

- 企業様:3千円~ ※企業様には領収書の発行が出来ます。

- 準備していただくもの

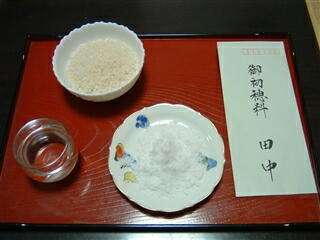

- お盆に米・塩・水

▲準備は、こんな感じです。これを、お神輿の前にお供えします。

移動は、徒歩です。雨が降っても、風が吹いても。なかなか、時間通りにはいきませんね。

▲家の中に入らない場合は、外に台を置いていただければどこでもご奉仕可能です。

▲ファーストフード店など店舗・工場・会社・病院・学校・・・あらゆるところに参ります。マンションでもエレベータに乗って、どこへでも参ります!

町内の皆様方にお手伝い頂きながらお祭りを奉仕してまいります。家に着きましたら、宮型を玄関または座敷に据えてお祭り開始。神職2名で御奉仕いたします。まず、祝詞を奏上。と同時にお祓いを致します。そして、太鼓と笛で「豊前神楽」を奏楽いたします。最後にみんなで”パンパンと手を打ってお参りして、神事の終了です。1日に40~60軒ほど巡ります。朝から夕方までかかります。とってもハードな神事ですよ~~。いつも、雨が降らないように祈っております。

7月・8月

7月31日と8月1日は夏祭りです。「夏越祭」(なごしさい)とも言います。境内の鳥居に茅の輪(茅で作った大きな輪)を設け、それをくぐることによって厄災を祓うという古くから伝わる神事です。

その昔、蘇民将来(そみん しょうらい)という人が、神様から戴いた茅で作った輪を腰に付けていたところ、疫病から免れたという故事から、無病息災を願い今日まで受け継がれてきています。7月31日と8月1日の両日に茅の輪を設けております。どなたでも、くぐれるようにしておりますので、御家族お揃いでお参り頂き、祓いをお受け下さい。

この茅の輪(ちのわ)を作って戴いているのは、地域の有志の皆様方です。

毎年暑い最中に早朝から真心込めての手作りです。立派な茅の輪が出来ました。お疲れ様でした。

▲熱中症に注意しながら、梅干、ポカリスエット、お茶を準備!朝の朝礼!御安全に!

▲まずは、茅(カヤ)の仕分け作業。~暑さと蚊と戦いながらの作業です。軽トラック1杯分の大量の茅です。

▲正面鳥居に取り付け。

▲立派に完成!

▲縁の下の力持ちの方々です

▲一方では万灯会の設営!

▲みんなで、力をあわせて、頑張った!

▲作業終了!みんなで食事。

▲一旦帰宅。お疲れ様でした。皆さん、水をかぶったような汗。夕方に再度来社して、それぞれの持ち場へつきます。会計受付・万灯会の点火・くじ引き・露店・・・・。

▲夕方から祭典。同時に色んな行事がスタートします。

▲拝殿では一般の皆様のお祓いを御奉仕。茅(かや)で作った大麻(おおぬさ)で祓います。

▲境内では人気の「開運福くじ」

▲茅の輪の萱(かや)を戴いて、今年も無病息災だ!

献灯戴いた方の芳名を拝殿脇の記帳所に1年間掲載させていただきます。

9月

島の祭り

9月27日は一年に一度の島のお祭りがあります。 ここは馬島。小倉らから渡船で20分のところにあります。十数件程の自然あふれえる小さな島です

▲本殿です。

10月

秋季大祭

▲お祭りの夜には年によって色んな催しを予定しています。パフォーマーが来たり、落語をしたり、ダンスの披露をしたりと境内は賑わいます。

また「神賑露店」をオープンし、色々な食のバザーを開催します。

一般の方からご奉納頂いた絵手紙です。

たくさんの御奉納有難うございました。

▲平成19年に始めた「絵手紙燈籠」。多くの方に奉納いただきました。来年も多くの方の奉納をお待ち申し上げています。どなたでも参加出来ます。お気軽にどうぞ!!

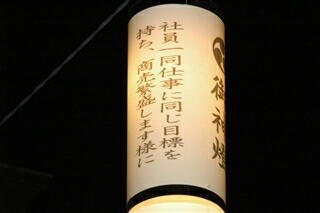

奉納「お祭り提灯」

この提灯は、春祭りと秋祭りに境内に掲げるものです。

元旦から4月まで奉納の募集をしております。先着20名です。

奉納初穂料 1灯 1000「円

▲境内には皆様から寄せられた、奉納おまつり提灯が掲げられました。毎年、年始から募集しています。当社の春祭りの2日間と秋祭りの2日間、計4日間掲げます。

先着20名様で締切です。1灯2000円。

来年も頑張ります。また遊びに来てくださいね。ご協力いただきました皆様方に心から感謝申し上げます。

11月 七五三詣

11月は七五三です。一般に男児は三歳と五歳、女児は三歳と七歳の時に晴れ着をまとって氏神様に参詣し、今日までの無事成長とこれからもすくすくと育ち、お守り頂きますよう祈願を致します。古来、男女とも三歳になるとそれまで剃っていた頭髪をたくわえ始める「髪置」と呼ばれる儀式を行った。五歳の男児には「袴着」といって初めて袴を着用する儀式を行い、七歳の女児にあっては児童の着物の付紐を取り、帯を使用し始める「帯解」という儀式がありました。このお参りをする時期が、古くから十一月十五日とされてきました。この日の由来は、五代将軍徳川綱吉が子の徳松の祝儀をこの日に行ったからと伝えられています。いづれにしても、生存が危うい幼児がしっかりとした児童に成長してゆくために営まれてきた儀式です。七五三と同様の児童に関する儀式として「十三参り」がございます。主に関西地方で行われており、十三歳になった児童が寺に参詣し、守護を願っていたものです。

七五三のシーズンは11月です。当社では10月から受付を開始します。

受付時間は9時~16時です。

予約はありませんので時間内にお越し下さい。

初穂料・・・お子様1人 5000円

お渡しするもの・・・千歳飴、お守り、絵馬、文具セットなど

11月9日 若宮神社の例祭

11月9日は境内社若宮神社の例祭日です。毎年、境内の紅葉の色づく頃9日の午後5時に斎行されます。この時期になると、日が沈むのが早く、祭典時にはすっかり暗くなっています。提灯の明かりと少しのライトにより浄闇の中、厳かに斎行されます。

12月

12月には御札の頒布が行われます。12月になりますと、皆様のお家では「大掃除」をされる事と思います。屋内外をきれいにして清々しく新年を迎えるためです。家にお祀りしている神棚のお掃除は大丈夫ですか。人間の家と同じく神様の家(神棚)も年末にきれいにするよう心掛けてください。お掃除が終わりましたら、神棚の中の御札を新しいお札にお取り替え致します。古いお札はお取りおき頂き、年が明けてから初詣にいかれる際、また地域の「どんど焼き」に持参して一年間お守りいただいた感謝の気持ちを以って焼納して下さい。12月初旬に当神社の氏子さんの家々にお札をお届けします。

御希望の方は到津八幡神社社務所までお問合せください。お問い合わせはこちら

御神札

▲神棚にお祀りする御神札。左側が氏神様・右側が伊勢神宮の御札です。南または東に向けてお祀りします。

▲神棚にお祀りする御神札。左側が氏神様・右側が伊勢神宮の御札です。南または東に向けてお祀りします。 ▲左から

▲左から

- ①商売繁盛

- ②家内安全

- ③水神さま

(水の神様) - ④竈神さま

(火の神様)

①②は木製のお札もございます。

③④は主に台所にお祀りします。

氏神様の注連飾り

我々神職が真心こめて作成したものです。12月1日より頒布を開始します。(11月1日から予約承ります。数限定)